超音波距離測定器 部品説明

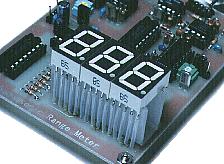

アクリルの板でケースを作りました。 LEDの表示が見やすいようにカバーの色は紫にしています。 底の部分は内部が見えるように黄色のアクリル板を使用しました。 左の写真をクリックするとケースの作成のページにジャンプします。  音波の速度は温度により変化します。この可変抵抗器により表示の誤差を少なくします。  温度補正用可変抵抗器のツマミです。小型のものを使いました。  超音波に指向性を持たせるために長さ5cmの音響ホーンを付けました。 このホーンは測定対象物以外で反射してきた超音波を少なくするためと、送信パルスが受信センサーに回り込むのを少なくするために設けています。 紙を巻いて作りました。色は黒でなくてもかまいません。 ホーンは正面パネルにリマーを使用して穴を開けて取り付けます。ホーンの先端がパネルから約5mm出るようにしました。   背面に名称などを書いたパネルを付けました。 OHPシートにカラー印刷したものです。 文字が見えるように白い紙を挿みました。  AC100VからDC+12Vを得るための電源アダプタです。300mAまでの電流を流すことができます。今回の回路では100mA以下ですので、充分です。安価なものですので内部は小型トランス、整流器それと簡単な平滑回路で構成されていると思います。以前分解したものはそのようになっていました。無負荷時の電圧は+15Vありました。 高価なアダプタは内部の回路にスイッチングレギュレータを使用しているものもあります。このタイプの電圧は安定しています。  ACアダプタを接続するためのコネクタです。 アダプタのプラグはいろいろなサイズがあります。アダプタのプラグに合ったコネクタを使う必要があります。プラグに合うコネクタが無い場合にはプラグを切り取り、コネクタに合ったプラグに変えてしまう方法もあります。 電源の接続は電圧の極性を間違えないように注意する必要があります。  距離表示用のLEDはプリント板に搭載しています。 距離表示用のLEDはプリント板に搭載しています。このままでも良いのですが、ケースの上部からLEDが見やすいようにプリント板にアクリルで作ったマウントを付け、その上にLEDを置くことにしました。 当然、LEDのリード線が短いので、0.32mmの錫メッキ線を使ってプリント板にハンダ付けしました。リード線が接触すると困るので、念のため1mmのテフロンパイプを錫メッキ線に被せました。 マウントは接着剤でプリント板に張り付けています。   配線の接続部分を保護するカバーです。 内部の回路なので、触ることはないのですが、見栄えが良いので使いました。  底の部分に付けた足です。 測定するときには手で持って測定することが多いと思いますが、置いたときにケースに傷が付かないように足を付けました。  測定器の測定基準点は超音波センサーの振動板です。 センサーはケースに納めているので、外から確認するのは難しいです。そのため、ケースの上部に基準線を描いています。アクリルカッターで溝を付けて蛍光塗料を塗りました。 |